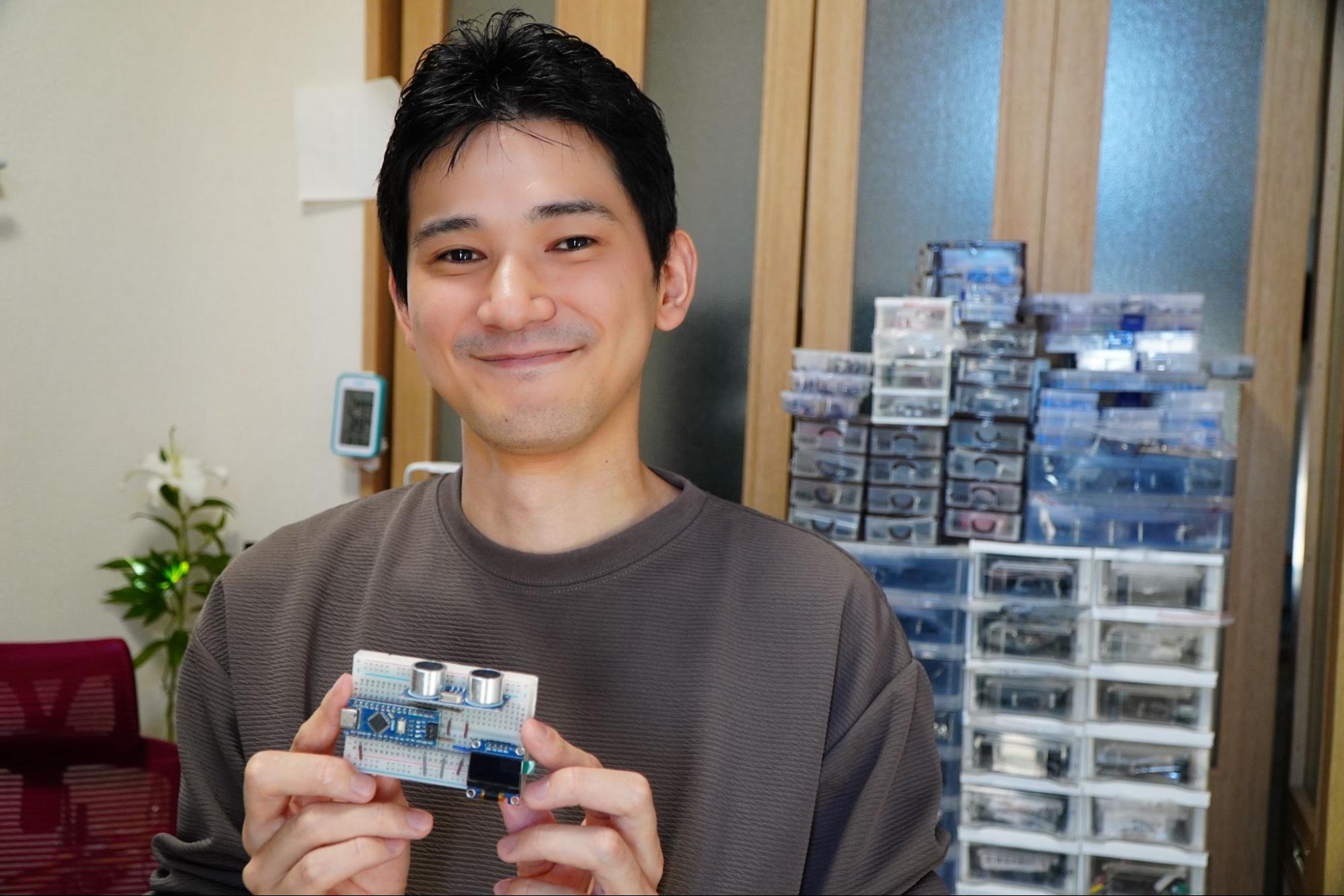

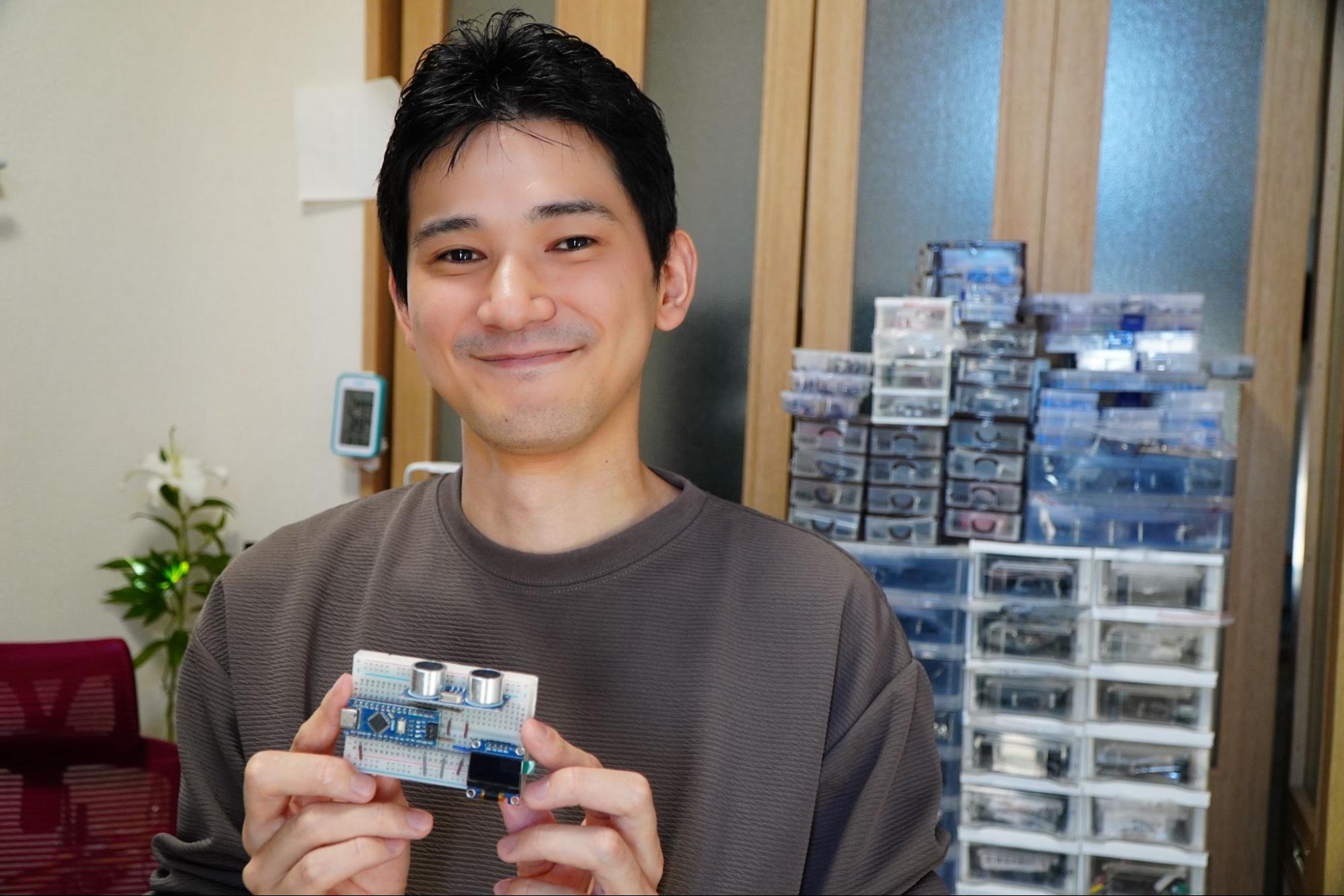

佐藤 季輝さん

“好き”を続けて仕事に──

電子工作の楽しさを届けるオンラインショップ運営者

オンラインショップ運営

学校法人岩崎学園では、各校の卒業生を紹介するインタビューを実施しています。今回は、児童発達支援事業所で保育士として働きながら、シンガーソングライターとしても10年以上にわたり音楽活動を続けている月村尚子さんにお話を伺いました。

保育も音楽もそれぞれが仕事や趣味という枠に収まらない、自然体で楽しむその姿には、“自分らしくあること”のヒントが見えた気がします。

――まず、はじめに自己紹介をお願いします。

月村尚子さん(以下、月村さん): はい、現在は児童発達支援事業所で保育士として働いています。発達に特性のあるお子さんの支援を行う一方で、シンガーソングライターとして音楽活動も続けています。昨年で、音楽活動は10周年を迎えました。

――学生時代の思い出を教えてください。

月村さん: 横浜保育福祉専門学校に在学中は、本当に毎日が慌ただしくて、気づけばずっと走り続けていた気がします(笑)。短大の授業に実習、演習にバイト、それからサークル活動もあって、朝から晩まで予定が詰まっていました。でもそんな中でも、「保育士になる」という目標だけはずっと変わりませんでした。

そもそも進学先を選ぶときも、どうすれば着実に資格を取れるかをずっと考えていて。実践をしっかり経験できて、無駄のないカリキュラムが組まれている岩崎学園の環境は、とても心強く感じました。「自分にできることをひとつずつ積み重ねていきたい」そんな気持ちで、毎日を大切に過ごしていたように思います。

――保育士としてのお仕事は、どういった内容ですか?

月村さん: 最初は保育園で保育士として勤務していたのですが、そこでさまざまなお子さんと関わるなかで、発達に特性のある子どもへの理解や支援について、もっと学びたいという気持ちが芽生えてきました。

特に、配慮や支援の方法がわからずに困っているご家族や、環境の中で戸惑っているお子さんと接するうちに、「もっと専門的な知識を持って、一人ひとりに合った関わりができるようになりたい」と思うようになっていったんです。

そうした想いから、現在は児童発達支援事業所に転職し、指導員として働いています。今は「児童発達管理責任者」という役職の研修にも参加していて、支援計画の作成や療育活動を通して、さらに専門的な学びを深めているところです。

――音楽活動もされているとお聞きしていますが、始めたきっかけはなんだったんでしょうか?

月村さん: 高校生のとき、軽音楽部の友達にバンドの助っ人として誘われたのがきっかけでした。それまで吹奏楽部に所属していたので音楽には親しんでいたのですが、人前で歌うのはそのときが初めてでした。すごく楽しくて、「もっと歌いたい」と思うようになったんです。

――現在はどんな形で音楽活動をされていますか?

月村さん: 『crocus(クロッカス)』という、私(ボーカル)とピアノの山本有彩による2人組ユニットで活動しています。crocusでは、日常にそっと寄り添うような歌とピアノのアンサンブルを大切にしながら、ライブハウスやイベントなどで演奏を行っています。昨年には初のワンマンライブも開催し、現在までに複数枚のCDをリリースしています。作詞作曲は私が担当し、楽曲のアレンジは信頼する方々の力を借りながら仕上げています。

――歌詞の題材はどのように決めているのですか?

月村さん: 自分の体験に限らず、小説やアニメ、ゲームなどを通して感じた登場人物の気持ちに寄り添いながら描くことが多いです。特に「描かれていない人物の心情」を想像して表現することが多いですね。

――どんなときに「音楽をやっていてよかった」と感じますか?

月村さん:

ライブのあとに「元気が出ました」とか「背中を押されました」と声をかけてもらえると、本当に嬉しくなります。自分の歌が、その人の一日に寄り添えたのかなと思うと、「あなたのために歌ってたんですよ」って、心の中でそっとつぶやきたくなるんです。

誰かの気持ちを少しでもやわらげたり、前を向くきっかけになったりする瞬間に立ち会えたとき、「あぁ、音楽を続けてきてよかったな」と心から思います。

――音楽を続けてきたことが、保育のお仕事にも活きていると感じることはありますか?

月村さん: ありますね。たとえば、言葉がうまく出せなかったり、気持ちを伝えるのが難しいお子さんと、歌を一緒に口ずさんでいるうちに、ふと笑顔がこぼれたり、目が合ってニコッとしてくれたりする瞬間があるんです。

そういう反応が返ってくるたびに、音楽ってすごいなぁって、胸があたたかくなります。言葉じゃなくても、気持ちはちゃんと通じるんだって、子どもたちが教えてくれるんですよね。

――お話をうかがっていると、家庭や仕事、そして音楽も、どれも無理なく日々に溶け込んでいるように感じます。日常の中で、それぞれを続けてこられた理由はありますか?

月村さん:

忙しい毎日ですが、それでも楽しく続けられているのは、やっぱり夫の存在が大きいです。何でも話すわけじゃなくても、そっと隣にいてくれるだけで心が軽くなるというか、一緒にリフレッシュできる時間があるだけで、自然と元気を取り戻せる気がします。

音楽も仕事も、無理なく続けてこられたのは、そんな日々の支えがあったからだと思っています。

――音楽において「自由になれる」とお話しされていましたが、具体的にはどういうことですか?

月村さん: 私にとって音楽は、自分自身をどんな存在にも変えられる場所なんです。子どもにも、大人にも、星にも、風にもなれる。自分の中にある想像や感情を、誰にも否定されずに、まっすぐ表現できる時間なんですよね。

現実ではいろんな立場や役割があるけれど、音楽の中では、性別も年齢も肩書きも超えて、ただ「わたし」という存在でいられる。それが心地よくて、だからこそ、ずっと続けていられるのかなと思います。

――音楽活動の中で、今気になっていることや、やってみたいことはありますか?

月村さん: 最近は、人と一緒に歌うことにも興味が出てきました。これまでは、ハモリも含めてすべて自分の声で録音してきたんです。自分の世界の中で完結させることが心地よかったし、それが当たり前だと思っていました。

でも最近、誰かと声を重ねて歌うってどんな感じだろうって、ふと気になり始めたんです。大人数ではなくても、2〜3人くらいの少人数で、お互いの声を感じながらひとつの音楽をつくるそんな活動にも、少しずつ挑戦してみたいなと思っています。きっと、そこにもまた新しい自由や発見がある気がするんです。

――最後に、在校生やこれから進路を考える方へメッセージをお願いします。

月村さん: こういうことを言うと、ちょっと上から目線に聞こえてしまうかもしれませんし、うまく伝えられるかもわからないのですが……私は、常に考えることをやめないでいてほしいと思っています。

たとえば、「最近ちょっと無理してたかもな」とか、「今の自分にはこのくらいがちょうどいいかも」って、自分の状態に気づけることも、普段から“考える”ことを意識していれば、自然とできるようになると思うんです。そして、“考える”ということに関して、私は自分の一歩先を見据えることが大切だと感じています。

「こんなことを言ったら相手はどんな思いをするのか」「今からこんな行動を取ったら、この後どんなことが起きてしまうのか」といった、少し先に起こりえる未来について、想像力を働かせて考える。そんなふうに、未来を見据えて動けるような力を、日々の中で育んでいってほしいと思います。

それから、自分の気持ちを表現できる言葉を、たくさん持っていてほしいなと思います。「エモい」や「チルい」、「メロい」といった感性の言葉もとても素敵ですが、自分の感情にしっくりくる名前をつけられるようになると、もっと自分のことを深く理解できるようになる気がします。

そうやって自分の気持ちに目を向けられることが、日々を優しく彩ってくれると思います。